45岁三甲医院脑梗专家自己脑梗了,怎么看?

知识问答小编

0次浏览

2025-08-25 08:43:02

简要回答

45岁三甲医院脑梗专家确诊脑梗的案例,折射出医疗从业者健康管理的深层困境,其背后交织着职业特性、医疗体系现状与个体选择的复杂矛盾。结合具体案例与行业数据,可从以下维度展开分析:一、职业压力与健康透支的“双重悖论”高强度工作的常态化三甲医院神经内科专家的工作性质决定了其长期处于高压状态。李轶医生自述“过劳”是唯一风险因素,他曾因高烧抢救病人后晕厥,日常需频繁应对急性脑梗患者的夜间急诊。这种“带病工作... 详细内容

- 01

45 岁三甲医院脑梗专家确诊脑梗的案例,折射出医疗从业者健康管理的深层困境,其背后交织着职业特性、医疗体系现状与个体选择的复杂矛盾。结合具体案例与行业数据,可从以下维度展开分析:

高强度工作的常态化

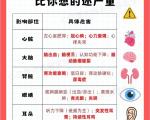

三甲医院神经内科专家的工作性质决定了其长期处于高压状态。李轶医生自述 “过劳” 是唯一风险因素,他曾因高烧抢救病人后晕厥,日常需频繁应对急性脑梗患者的夜间急诊。这种 “带病工作” 的现象在医疗行业并非孤例 —— 中国医师协会调查显示,67% 的医生曾连续工作超 36 小时,45-55 岁医生健康状态最脆弱。

知识优势与健康管理的割裂

尽管专家深谙脑梗的病理机制(如血管狭窄、血流动力学异常),但职业责任感往往导致其忽视自身健康预警。李轶医生在视频中自嘲 “天天治疗脑梗,最后自己也得了脑梗”,这种 “医者难自医” 的困境,反映出职业伦理与自我关怀的冲突。研究表明,医生群体心血管疾病发病率是普通人群的 2 倍,高血压患病率高达 50%,但仅 32% 的医生愿意为自身健康尝试风险干预。

资源错配与过度医疗的恶性循环

患者对三甲医院专家的过度依赖,导致优质医疗资源超负荷运转。李轶医生所在科室的门诊量、手术量远超国际标准,这种 “虹吸效应” 迫使医生延长工作时间。例如,中国麻醉科医生年均管理 1500 例手术,是发达国家的 3 倍,持续高强度工作使其成为猝死率最高的科室。

职业保护机制的缺位

现行医疗体系缺乏对医生健康的制度化保障。李轶医生在高烧情况下仍需承担急诊任务,暴露了医院应急人力调配机制的不足。数据显示,75% 的医生从未享受带薪年假,46.8% 的医生双休日变为单休,这种 “连轴转” 模式直接加剧健康风险。

奉献文化的隐性压迫

医生群体长期被赋予 “救死扶伤” 的道德光环,这种社会期待往往异化为自我要求。李轶医生在抢救患者时 “挑战身体极限”,本质上是职业使命感与身体本能的对抗。研究指出,80% 的医生压力来自医患关系,而社会对医生 “完美化” 的期待进一步压缩了其健康管理空间。

健康认知的理性与感性冲突

尽管专家具备专业知识,但职业环境常使其陷入 “认知失调”。例如,李轶医生在诊疗中反复强调戒烟、作息规律的重要性,却在自身实践中因工作需要而妥协。这种矛盾反映出,理性认知在高强度工作压力下的脆弱性 ——78.2% 的医生饮食不规律,58% 极少运动,健康行为与专业知识严重脱节。

医疗体系的人性化改革

- 分级诊疗落地:通过强化基层医疗能力,分流常见病患者,减轻三甲医院压力。例如,德国通过家庭医生首诊制,将 80% 的患者留在基层,显著降低大医院医生负荷。

- 弹性工作机制:推广 “医生健康账户”,允许累积加班时长兑换假期;建立多学科协作团队,避免单一医生超负荷运转。

职业健康管理的范式转变

- 健康干预前移:医院应为高风险科室(如神经内科、急诊科)医生提供定期血管超声筛查,建立健康预警系统。李轶医生通过体检发现无症状腔梗,证明早筛的重要性。

- 心理支持体系:设立专职心理辅导员,开展正念减压训练。例如,美国梅奥诊所为医生提供 “压力管理工作坊”,使职业倦怠率降低 30%。

社会认知的理性回归

- 重塑职业期待:媒体应减少对 “带病工作” 的过度渲染,转而倡导 “健康医生才能更好服务患者” 的理念。例如,日本厚生劳动省明确将医生过劳死纳入工伤认定,推动社会对职业健康的重视。

- 患者教育普及:通过科普宣传,让公众理解医疗的局限性,减少对专家的过度依赖。例如,北京大学第一医院儿科主任姜玉武指出,80% 的门诊患者无需专家诊疗,基层医生完全可胜任。

45 岁脑梗专家确诊脑梗的案例,本质上是医疗系统、职业文化与个体选择多重矛盾的缩影。破局之道不仅在于医生个人的健康觉醒,更需医疗体系从制度设计、资源分配到社会认知的全面革新。唯有将医生健康纳入医疗质量考核体系,建立可持续的职业保护机制,才能避免 “医者先逝” 的悲剧重演。正如李轶医生在视频中反复强调的:“健康是 1,其他都是 0”—— 这句话不仅是对患者的警示,更是整个社会需要重新审视的价值排序。